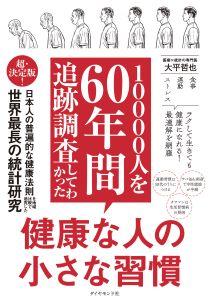

プロローグ

はじめに なぜ、医療×統計が最強のエビデンスなのか?

医療×統計の実践的学問「疫学」

60年のデータを取り続けたからわかった健康の法則

60年続くCIRCSはこうして生まれた

60年の疫学研究が人類の財産と言える理由

医療×統計だからこそわかる真実

序章 ちまたの健康法は「ニセ科学」だらけ

「ジョン・スノウ」の井戸 ──「知」の出発点

集団を追跡し続けて真実を見る「疫学」

電子レンジが普及すると「がんの死亡が増える」?

本書の結論 「60年の医療×統計でわかった、日本人の健康の最適解」

1章 60年のデータでわかった健康の最適解の方程式

前提 │ ただ長生きしても仕方がない、延ばすべきは「健康寿命」

平均寿命よりも「健康寿命」が大切な理由

健康寿命を縮める要因・ワースト3

健康寿命を縮める最大の理由は「高血圧」

遺伝よりも生活習慣を変えるのが大事

健康の原則 │ 健康は「すべきだ」では手に入らない

イギリスがいつの間にか減塩に成功した理由

アメリカ人のコレステロール値が日本人より低くなった理由

日本の喫煙者数を30年で激減させた「仕組み」

健康の原則 │「自然と健康になる仕組み」をつくろう

仕組みをつくらないと、いつまでたっても健康にならない

健康ルール1 │ 病気になるかどうかは「住む場所」の影響を受ける

地区別データによると青森県は寿命が短い

無意識の集大成は「住む場所を変える」

健康ルール2 │ 健康の基礎は「計測」である。可視化するだけで健康になる

健康診断ではわからないことをデータは示す

血圧は「計測する習慣」を持つだけで下がる

健康ルール3 │ 人と話せる環境をつくり、とにかく笑おう

長寿の県・長野VS短命の県・福島の差

「笑い」は健康になる小さな特効薬

健康になる「笑い」は人と交流して生まれやすい

生きているだけで健康になる仕組みを作る

2章 60年のデータでわかった「食事」 健康になる小さな習慣

日本人の課題は塩分と脂質

「和食」を工夫して理想の食習慣を手に入れる

日本人の高コレステロール者数が30年で3倍に

塩分を減らしてカルシウムを増やした和食が最強

認知症のリスクも下げる和食

朝食には乳製品をプラス

海藻を多く食べる人には脳卒中が少ない

朝食をとると「肥満」と「糖尿病」リスクが減る

バナナ・ヨーグルト・野菜ジュースも過信は禁物

どうしても空腹なときは無塩ナッツ

量を増やすべき食材

魚と野菜は「否定するエビデンスがほぼない」最強の食材

サバ缶・刺身生活で中性脂肪が半分に

ナトリウムではなくカリウムを摂ろう

果物をとると、うつ病リスクが下がる

食品を買う・外食するときの習慣

総菜を買う前に必ずチェックすべき2つのポイント

買う前のラベルチェック習慣だけで健康になる

うどんよりそば。ラーメンの汁は超NG

日本人に必須な「塩分対策」

そもそもなぜ日本人は塩分過多なのか?

「男性のほうが濃い味が好き」はウソ

醤油はネタの片面だけにつけよう

「味覚が鈍い人」は塩分をとりすぎる

熱中症予防のための「塩分摂取」はほぼ無意味

肥満は塩分のとりすぎから

高血圧の一番の原因は「肥満」

ハンバーガーより回転寿司を食べよう

肉の脂より植物油をとろう

「ぼっち飯」は早食いの原因に

野菜のかき揚げも健康とは言えない理由

毎日の安いお菓子より「週1回の高価なケーキ」

健康になる「お酒」習慣

お酒は2合以上飲んではいけない

1日3合以上飲むと自殺率が上がる

焼酎を飲む人は死亡率が高い

女性は1日半合、男性は1日1合まで

ノンアルを交えるだけで減酒につながる

小さいグラスを使えば飲酒量が減る

夕食後に車を運転する予定を組み込む

絶対に見直すべきタバコ習慣

タバコは百害あって一利なし

親が吸うと「子どもの喫煙率」まで上がる

「タバコを吸う人は認知症にならない」のカラクリ

禁煙外来に行けば60%以上禁煙に成功する

3章 60年のデータでわかった「運動」 健康になる小さな習慣

運動は「始める」だけで要介護になりにくくなる

運動すると寿命が延びる

「1週間に150分の有酸素運動」

運動のときは心拍数を計測しながら

ハードすぎる運動が健康を害する理由

運動は朝のほうがダイエット効果が高い

スポーツは仲間とやれるものを

運動を仕組みにする

通勤時間を運動習慣に変えよう

リモートでも通勤と同じくらいの運動をする

会社では「5階分」の階段を上ろう

買い物はスーパーよりも商店街で

車で買い物に行くなら、遠くに駐車しよう

運動は「応援」だけでもいい

歩数アプリを入れて運動を仕組み化する

運動のために「犬を飼う」

健康になるように「住む場所」を選ぶ

秋田の農家に肥満が増えた理由

人は住む場所の暮らしのスタイルに慣れてしまう

家は駅から徒歩15分がベスト

普通に暮らしているだけで運動する仕組みをつくる

近くに公園があると運動量が増える

タワマンは健康に悪い

4章 60年のデータでわかった「ストレス」 健康になる小さな習慣

ストレスのピークは40代で、60代には半減

ストレス解消法は何でも良いとは限らない

ストレスは「気持ち」「体」「行動」の一番弱いところを突いてくる

男性のほうがストレスをため込みやすい

配偶者が生きているほうが長生きする

笑いの知られざる健康効果

「笑い」には統計的エビデンスがある

血糖値も血圧も笑いで下がる

「笑い」がもたらすいくつもの健康効果

男性は「配偶者」、女性は「友だち」と一緒に過ごそう

「お金持ちで独身の男性」は笑いが少ない

笑いはうつやうつ傾向の人にも健康効果アリ

自治会の役員で死亡率が下がる

地域活動は「働き盛りの頃から」始めておく

ご近所さんの幸せは自分の幸せにつながる

おわりに

ストレスが強いと高血圧になる?

「ありがとう」を言おう

大平 哲也(おおひら・てつや)

医療×統計の専門医

1965年、福島県生まれ。福島県立医科大学医学部疫学講座主任教授。同大学健康増進センター副センター長。大阪大学大学院医学系研究科招聘教授。

福島県立医科大学卒業、筑波大学大学院医学研究科博士課程修了。大阪府立成人病センター、ミネソタ大学疫学・社会健康医学部門研究員、大阪大学医学系研究科准教授などを経て現職。専門は疫学、公衆衛生学、予防医学、内科学、心身医学。

研修医時代の経験から、「病気になってから治療するより、まずは病気にならないよう予防することが重要だ」と考えるようになる。その後1963年から現在に至るまで60年超にわたり10,000人以上の日本人を追跡調査しつづけている「CIRCS研究」の秋田大阪スタディや、米国で1985年から約40年続いている「ARIC研究」などに携わる。

現在は、循環器疾患をはじめとする生活習慣病、認知症などの身体・心理的リスクファクターの研究および心理的健康と生活習慣との関連について研究。運動や笑いなどを使ったストレス解消法の研究でも知られており、テレビや雑誌などでも活躍している。